Riccardo Freda non fa altro che sorprenderci, o per meglio dire – ri-sorprenderci – durante questa edizione de Il Cinema Ritrovato. Trascurato a suo tempo, perché incompreso e considerato fuori rotta; la storia del cinema italiano deve tuttavia una riconoscenza sconfinata a Riccardo Freda, prima come autore di grandi melodrammi, ed infine come avanguardista del cinema dell’orrore italiano. È proprio su questo genere che ora vorremmo soffermarci, per riflettere e comprendere l’horror nelle sue origini più profonde, da dove tutto ebbe inizio.A questo proposito sono stati proiettati L’orribile segreto del dottor Hichcock (1962) e I vampiri (1956). Entrambi i film raccolgono caratteristiche emblematiche dello stile horror, uniche nel loro genere ma, se analizzate da sguardo contemporaneo, riconducibili al genere stesso in chiave moderna. La cupezza di una scenografia che illude lo spettatore ad un ambiente fantascientifico, la suspense dei fatti e delle azioni che angosciosamente si rincorrono, la claustrofobia indotta dalle scene e l’idolatria della perversione fanno di questi due film le caratteristiche perfette di un genere sconosciuto e inizialmente pregiudicato dalla critica italiana.

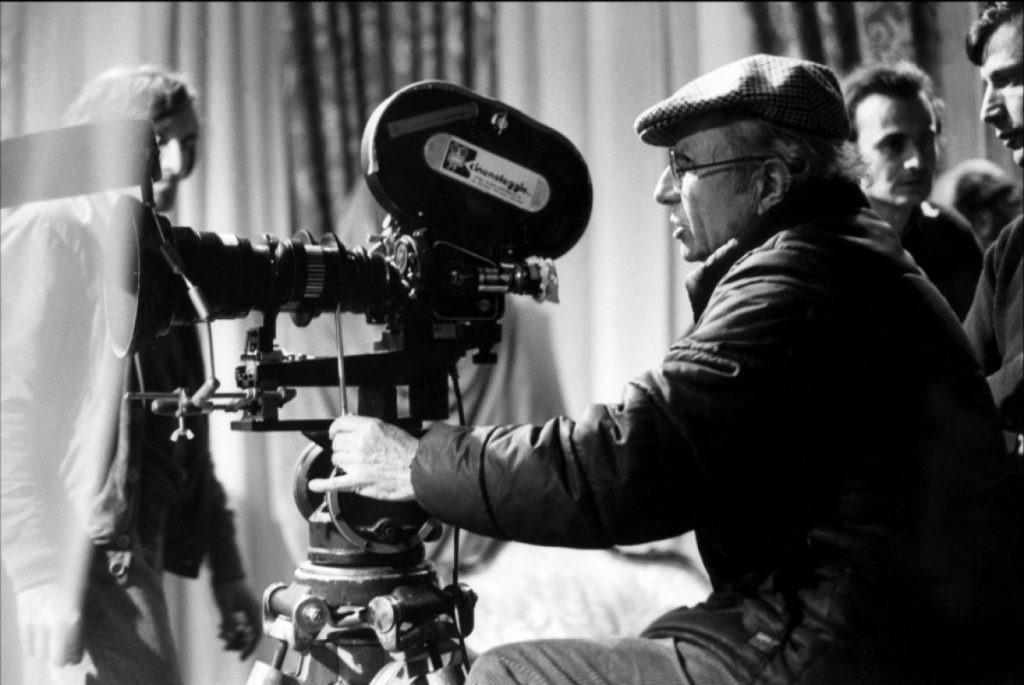

Ne L’orribile segreto del dottor Hichcockviene intenzionalmente scritto senza la “t” per premunirsi legalmente da eventuali problemi con il noto regista Alfred Hitchcock.energia e alla velocità, il film viene girato non in studio, ma on location, o per meglio dire girato in pochi giorni in una villa di Roma, nel quartiere Parioli, che pare sia uscita completamente devastata nelle suppellettili di questa lavorazione. Il cuore del film, paragonato successivamente a Lo spettro per l’analogia dei contenuti, gira intorno ad una perversione concreta, la necrofilia, che fa precipitare il protagonista, un dottore ordinario, nel tunnel della pazzia. Alla regia abbiamo, difatti, un Freda disilluso ed impetuoso, tuttavia con una consapevole genialità che arriva ad affermare: “L’orrore vero è quello radicato dentro di noi fin dalla nascita. È un terrore atavico che probabilmente risale ai primordi dell’uomo delle caverne. Il buio… dell’oscurità! È questo il vero terrore, l’angoscia di ciò che non si vede, il rumore che scatena il terrore fino allora represso. In tutti i miei film vi sono porte che si aprono nel buio senza rumore, scricchiolii e fruscii raggelanti, il picchiettare di un ramo contro un vetro che sembra la mano scheletrica di un fantasma.”

La Cineteca Nazionale e la Cineteca di Bologna avevano progettato un restauro digitale del film, anche per dare un segno dell’importanza di questo cinema popolare, non di restaurare sempre i grandi successi, ma di andare oltre. Il restauro, tuttavia, non è stato possibile, obbligando il film ad essere proiettato in 35 mm d’epoca di un collezionista privato; questo fa anche parte dell’esperienza del cinema, proprio come veniva vissuto allora, che regala a questa proiezione, un certo fascino e magia. Un altro curioso avvenimento che contraddistingue quest’opera è l’escamotage di creare un gotico perfettamente in linea con lo stile anglosassone, fingendosi lui stesso inglese (e firmandosi difatti con lo pseudonimo Robert Hampton) dato l’insuccesso ottenuto con I vampiri, film che aveva spiazzato un audience un po’ pigra . I vampiri, infatti, è un vero e proprio capolavoro. I Vampiri è lo scheletro del genere horror.

Possiamo concludere affermando che in entrambe le opere c’è stata davvero una nascita del cinema dell’orrore italiano, il quale si diffonderà in seguito negli Stati Uniti ed in Inghilterra.

Francesca Alberoni e Francesca Bernardi