Viene a mancare uno dei pilastri del cinema asiatico, Kim Ki-duk. Una presenza significativa ma discreta, simile alla sua arte e, infine, alla sua dipartita. Quello che ha sempre descritto nei suoi film è un mondo imperfetto, dove la morte, la violenza e le peggiori pulsioni si esprimono sottovoce, appena percettibili, un mondo che forse non ha mai sentito veramente suo. Difficile non scorgere nelle sue prime opere un senso di inadeguatezza, di emarginazione, dello straniamento degli ultimi nei grandi contesti urbani, forse lo stesso sentimento che provò sulla propria pelle durante gli anni a Parigi, o forse solo le intuizioni di un uomo proteso oltre la decadenza materiale. È grossomodo a partire da L’isola, a cavallo del millennio, che la materia del suo cinema diventa ancor più rarefatta, i personaggi si isolano, le città lasciano il posto a sterminati specchi d’acqua, in cui i silenzi si fanno ancora più densi e i gesti più significativi.

Kim ha finalmente trovato la forma perfetta per raccontare le sue storie, fatte di persone semplici alle prese con una natura umana molto più grande di loro, sempre volti alla trascendenza cui raramente giungono. Il suo è un cinema inesauribile, perennemente insoddisfatto di sé stesso, ricco di mentori (Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera, L’arco) le cui lezioni, mai esaurienti, devono essere rivalutate da capo, opera dopo opera. Tra i suoi ultimi lavori, a tal proposito, andrebbe rispolverato Human, Space, Time and Human, sull’impossibilità dell’umanità di imparare dai propri errori e farsi guidare da intelligenze superiori. Onirico e mistico, il cineasta coreano ha saputo essere anche molto concreto, con messe in scena insostenibilmente viscerali (Moebius, Pietà) o psicologicamente pressanti (Il prigioniero coreano). Durante la sua invidiabile carriera ha deciso anche di tornare a esplorare i contesti urbani, i sobborghi degli invisibili, dei reietti.

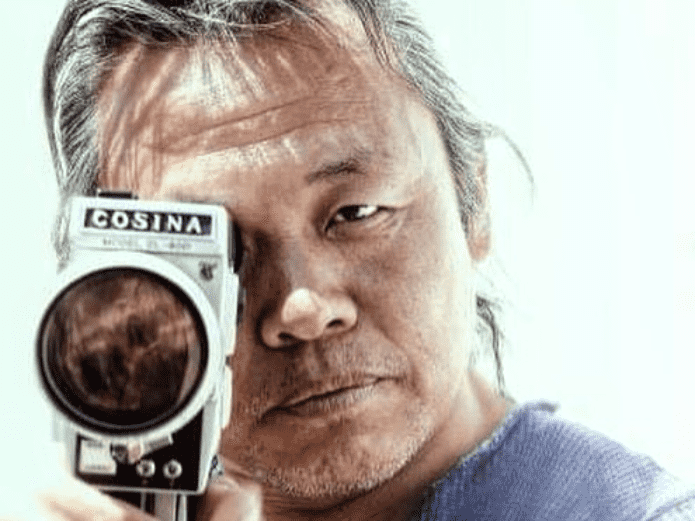

Non c’è molta differenza, in fondo, fra le protagoniste di Birdcage Inn e La samaritana, o fra il disperato Coccodrillo e il fantasmagorico amante di Ferro 3, figure al limite dell’esistenza e per questo più vicine al baratro. La prima immagine che mi torna in mente se provo a ricordare Kim non è sul red carpet di Venezia o Berlino, nonostante vi abbia partecipato con ottimi risultati, quanto il suo volto pensieroso in Arirang, la testimonianza più concreta della sua personalità, umana quanto artistica. In quel documentario il regista racconta del suo auto esilio sulle montagne, a seguito del senso di colpa che lo ha afflitto dopo un incidente sul set di Dream, che è quasi costato la vita ad un’attrice. Rivedendo Arirang si ha sempre l’impressione di essere condotti in un mondo privato, essenziale e riflessivo, quanto di venire raggirati da un autore troppo grande per poter rimanere impresso sullo schermo una volta per tutte. Se ripenso a Kim me lo figuro come un uomo che ha cercato di fondere arte e vita, e di entrambe fare qualcosa di più importante. Forse ci è addirittura riuscito.