In principio doveva essere un musical. Uomo che non può dirsi privo di ambizioni, Francis Ford Coppola arruolò i migliori: Betty Comden e Adolph Green, gli sceneggiatori di Cantando sotto la pioggia e Spettacolo di varietà, e Leonard Bernstein, tra le altre cose autore di West Side Story. Come spesso accade nel suo cinema, il sogno durò l’arco di un giorno; ma al risveglio Tucker - Un uomo e il suo sogno si scoprì musical senza canzoni. C’è la musica, certo, di Joe Jackson. Ma, come nella scazzottata di Un dollaro d’onore o nel finale di Qualcuno verrà, è una questione più profonda.

Sin dai primi minuti ci si accorge che il film sembra aver interiorizzato il genere che non può essere al punto di poter fare a meno proprio delle canzoni. Eppure i movimenti degli attori sembrano seguire una coreografia e le stesse voci si modulano secondo il ritmo di un motivetto introiettato. La fluidità del montaggio di Priscilla Nedd che giustappone spazi e tempi del racconto con una disinvoltura davvero naturale nella sua artificiosità svela, in fondo, la grande messinscena in gloria del genio e della sua grande intuizione. Ovvero vendere qualcosa che non esiste ancora e, al contempo, un modello, un’immagine, un’ideologia.

Progetto covato dall’infanzia, Tucker è l’autoritratto di Coppola. Autore sul tetto del mondo grazie al capitale delle major, poi messosi in proprio e fallito sotto il peso del sogno, quando racconta la guerra impari tra il self-made man sorridente e creativo contro i tre colossi dell’automobile sta parlando di se stesso. E poi sta ragionando su quanto l’American Dream, per poter essere tale e garantire alle future generazioni una speranza in cui credere, debba patire di fronte alla burocrazia dalla parte dei forti, al potere politico dei “burattini di Washington” beccati “con le mani in tasca”, alla grande industria che soffoca la libera iniziativa con ottusità e paura.

Parabola populista? No. Come il nume tutelare di Frank Capra, Coppola lavora piuttosto sul dialogo col pubblico (esplicito: da “il pubblico lo sa!” all’arringa alla giuria/spettatrice) per metterlo in guardia sulla pubblicità ingannevole, fortificare la fiducia nelle possibilità offerte dal Grande Paese nonostante i suoi governanti e soprattutto sottolineare il potere dell’idea utile alla società al di là di qualunque problematica contingente.

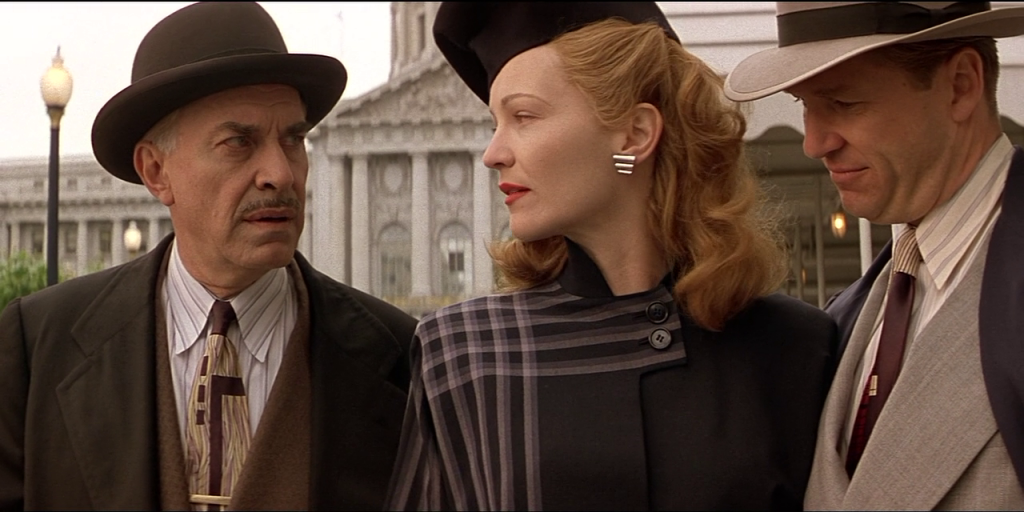

Così, a parte Tucker (incarnato meravigliosamente da Jeff Bridges, titanico e gentile), è nel socio d’affari Abe (immenso Martin Landau), immigrato dell’Est Europa, che si trovano le coordinate per orientarsi nel magmatico universo del film, quando, in un dialogo davvero emozionante, parla del “farsi contagiare dai sogni”. Sono solo spunti, perché questo film forse ancora un po’ sottovalutato merita spazi maggiori per poter ragionare sulle inquadrature dal basso, sulla regia imprevedibile, sullo scatenato formalismo plasmato da Vittorio Storaro, sull’assurdo incontro con Howard Hughes, sul fatto che sia uscito verso la fine della presidenza Reagan…