È stato l’anno delle masterclass. L’anno in cui – ricorrendo alla celebre terna di Arbasino – tra le “brillanti promesse” e i “soliti stronzi” sono stati i “venerati maestri” a lasciare il segno. Anche dimostrando la propria grandezza attraverso un fallimento. Come nel caso del quasi ottantenne Brian De Palma, il cui pur disconosciuto e rinnegato Domino ha tutto ciò che serve per farci rimpiangere le migliori sortite di quel cinema postmoderno, virtuosistico, voyeuristico. Oppure la fiacca senile manifestata dal sempre attivo settantaquattrenne Wim Wenders in Submergence.

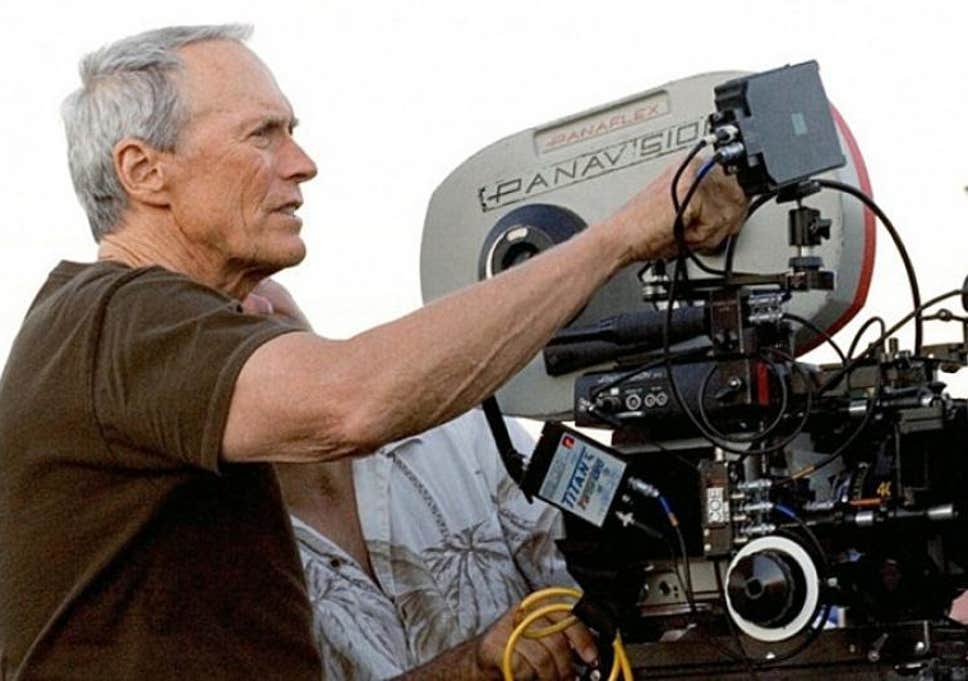

Ma è stato comunque l’anno dei maestri, aperto dalla lectio magistralis più anarchica: quella di Clint Eastwood (quasi novant’anni, ma chi ci crede?), il corriere che continua a dirci che non esiste un mondo perfetto. Ciclicamente promette che non tornerà di nuovo in gioco: e quando pensi che sia l’ultima volta, sfoderi la retorica del testamento, ti consoli nel ritrovarlo dietro la macchina da presa… ecco che ritorna. Perché gli va. E così, senza dir niente, ti trafigge con gli occhi di ghiaccio sempre più incavati, penetranti come i proiettili sparati da chi non ha bisogno del porto d’armi.

Pupi Avati (81 primavere) ha fatto qualcosa di simile: quando nessuno credeva in una sua rentrée nell’orizzonte da lui stesso filtrato – quello del gotico padano – ecco la zampata di Il signor Diavolo. Sottolineando la propria eccentrica unicità, ha fatto un horror artigianale, ectoplasmatico, eretico, cattolico, dialettico, affascinato dall’occulto, dal rimosso, dal perturbante. In fondo, sembrano proprio loro, i vecchi leoni, i più disponibili a misurarsi con ciò che mette in discussione le certezze, i dolori che lastricano il viale del tramonto, il tempo che passa e non passa mai.

Il tempo passa anziché no anche per l’ottantaquattrenne Woody Allen, che nell’arco di un giorno di pioggia a New York fa sperimentare al suo impossibile avatar giovanile quisquilie come lo smarrimento di un ennesimo fuori-posto, la sofferenza amorosa dell’angelico nevrotico upperclass, lo spiazzamento derivato dai segreti di famiglia, la nostalgia. Per questo Allen così autoriflessivo nel ripensare le immagini della realtà, il passato analogico si può rievocare attraverso gli strumenti del digitale (i fasci di luce, i fondali incredibili). E se è impossibile da rivivere tanto vale rifugiarsi nel porto sicuro della mitografia.

In vena di testamenti anche Dolor y Gloria, ennesimo eppure irrinunciabile abbraccio spezzato di Pedro Almodóvar (70 quest’anno), è il compendio di una vita e una carriera. Una partitura cinefila ai confini dell’autofiction, altro cordoglio all’analogico mediante l’esperienza fisica di un corpo a pezzi. I colori si mischiano nell’atto stesso della creazione, Almodóvar abdica alla messinscena per lasciar trionfare le animazioni. Un album di ricordi che chiede al cinema una possibilità di salvezza troppo spesso negata ai suoi eroi, di eternare la memoria, perdonare e farsi perdonare.

Quella salvezza che il cinquantaseienne Quentin Tarantino (il più giovane del mazzo, ma, al di là l’anagrafe e delle opinioni, come si può negare lo statuto di maestro?) concede ai poveri eroi di C’era una volta a… Hollywood. Una lettura impossibile della storia ufficiale, la versione disperatamente romantica di un period drama, il non-genere che tre autori conclamati hanno esplorato quest’anno con approcci diversi e ugualmente fertili.

Il rosselliniano Peterloo è costituto per metà da una fitta e densa rete di dialoghi, conversazioni, scontri, parole che lo rendono un saggio di retorica ai massimi livelli e per metà dalla messinscena della carneficina. Ciò che lo rende davvero “centrato” sta tutto nello sguardo del settantaseienne Mike Leigh, onesto e rispettoso verso le vittime designate quanto feroce e mortificante nei confronti del potere, con un finale rapido e dolorosissimo (no, non è sensazionalismo) sulla scia del più retto e rigoroso racconto civile.

E così L’ufficiale e la spia: solo Roman Polanski (86 anni) poteva raccontare quella storia in quel modo, una lectio magistralis di cinema storico che arriva in una fase di estrema vulnerabilità per l’autore. Il caso particolare come metronomo che misura il nostro tempo: il rigurgito antisemita, le fake news, il ruolo degli intellettuali incapaci di persuadere il popolo, le tentazioni autoritarie, l’intolleranza dominante nella narrazione dei nazionalisti. Su questi elementi incardina una rievocazione che si pone come l’allegoria di un’epoca (ieri come oggi e così anche domani).

Ma anche Il traditore è, a suo modo, un period drama: sulla superficie dell’apparente prestazione impersonale, l’ottantenne Marco Bellocchio maneggia per la prima volta il mafia movie senza tenere conto di tutta la tradizione del genere. Il male è ridicolo, incarnato da gente ignorante e squallida, e nello spericolato registro tra grottesco e tragedia spicca l’angosciante centralità della morte. Un ennesimo ribaltamento del tavolo per il regista italiano più giovane e ribelle di tutti, il più grande probabilmente.

E togliamo l’avverbio per quello che è quasi senza dubbio alcuno il più grande del mondo, anche lui alle prese con il gangster movie. Vertiginoso, senile, prostatico, il più analogico dei film digitali: The Irishman è tante cose. L’ennesimo film definitivo del genere di cui Martin Scorsese (77 anni) è il maestro assoluto e i suoi tre attori tra i corpi più iconici. Una trenodia, un canto funebre, una cerimonia degli addii. Una rivoluzione che porta il cinema ai confini del possibile, reinventando un passato che è solo un desiderio, l’immagine di un’utopia. Sì, è stato decisamente l’anno dei venerati maestri.